ブログ

2024年12月11日

咳嗽について

少し間が空いてしまい、申し訳ありません。

本日は、「咳嗽」について説明します。当院でも、咳嗽がなかなか良くならないということで患者さんが多く来院されます。

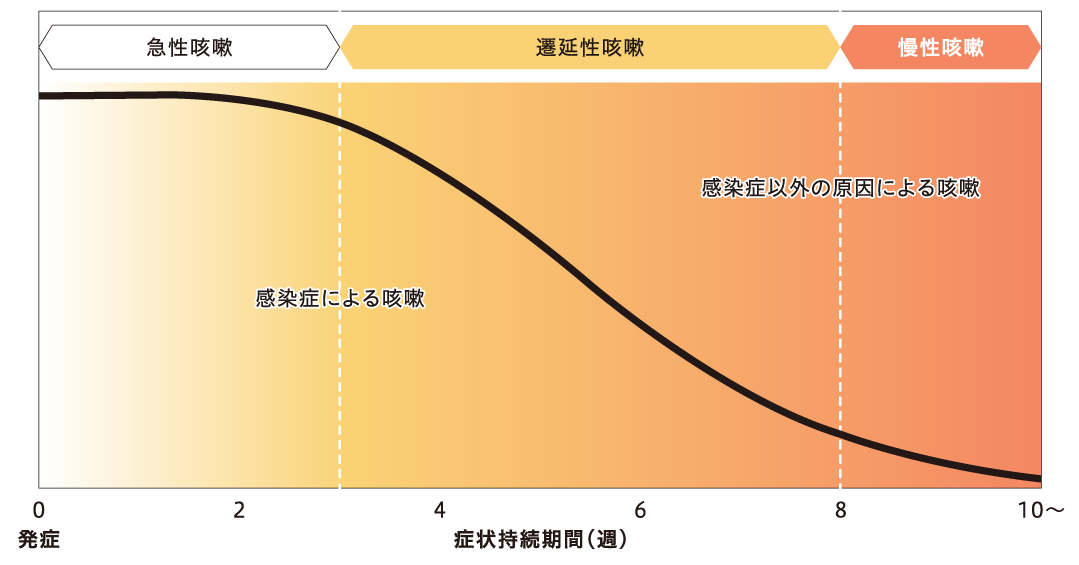

咳嗽の持続する期間により、考えられる原因が推定されます。

・3週間以内の咳嗽には、ウイルス感染、急性副鼻腔炎、細菌性肺炎など、急性の感染症が原因として考えます。喀痰の有無、レントゲンや採血検査などで確認しながら、場合によっては抗菌薬治療を行います。

・3週間以上継続する咳は遷延性咳嗽、慢性咳嗽と呼ばれます。慢性副鼻腔炎(蓄膿)や肺結核、百日咳など感染症の可能性もありますが、多くの場合は感染症が原因ではないと考えられます。

咳喘息、アトピー咳嗽、逆流性食道炎などが代表的な原因です。

咳喘息は、気管支喘息の一歩手前の病態で、夜間から早朝に咳が多くなるという日内変動が特徴です。息を吐き切る時 (強制呼気時) に咳嗽が誘発されます。喘息で用いられる吸入治療の効果が高く、診断的治療が有効と考えられます。

アトピー咳嗽は、日内変動が少なく、喉がイガイガする、しゃべろうとすると咳が誘発される、などの症状が特徴です。花粉症の時に使用される抗アレルギー薬が治療として用いられます。

逆流性食道炎に合併する慢性咳嗽は、食前より食後の方が咳が強くなる。臥位で咳嗽が増悪、などが主な症状です。食道と気管支は隣接した臓器で、胸やけなどの典型的な食道炎症状がなくても、呼吸器症状がある場合もあります。胃酸抑制薬 (PPIなど)の内服、食後すぐに臥位にならないなどの生活指導、などが症状改善に有効です。

1回咳をすると2~4㌔カロリー消費するといわれる、しんどい症状です。診断には、症状の経過など、詳細をお聞きするのが大切になります。できるだけ正確な診断、治療が行えるように診療させて頂きます。ご協力を宜しくお願いします。